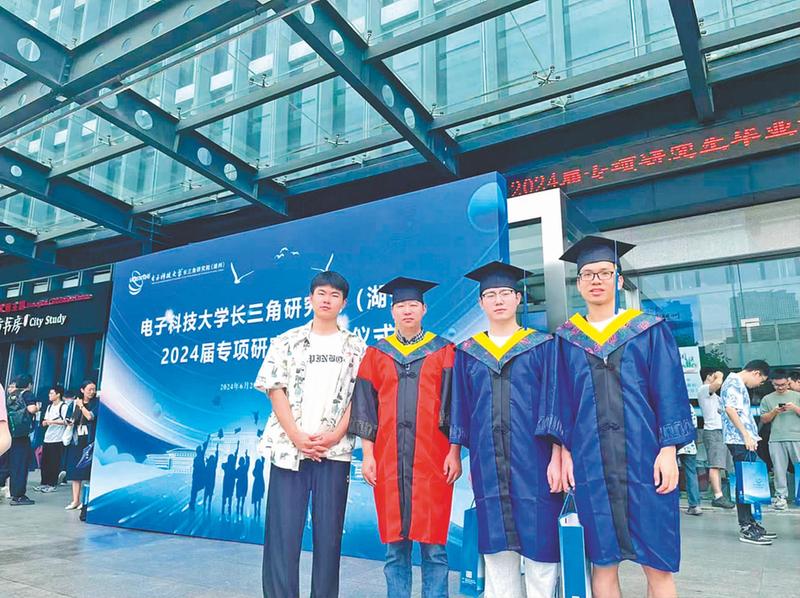

郑朝月(左二)与学生留影。 电子科技大学供图

人物名片: 郑朝月,电子科技大学长三角研究院(湖州)副研究员,硕士研究生导师,研究方向包括非接触式可复用芯粒、存算/感算一体芯片及电路设计,主持或参与纵向项目6项、横向项目8项,发表SCI论文20余篇。

“这个正在设计的芯片,就像是给智能设备植入一条‘神经元’!”电子科技大学长三角研究院超净间实验平台里,郑朝月展示着他最新研发的感存算一体芯片。他小心翼翼地托起那片泛着金属光泽的晶圆,透过无影灯的光线,芯片上微小的电路纹理清晰可见。

“十年磨一剑”的科研坚守

长期以来,郑朝月专注于感存算一体器件及芯片设计领域的研究。“传统计算机架构使数据在存储器和处理器间费时费力地来回搬运。”郑朝月介绍,“我们设计的电路及芯片让数据‘就地计算’,能大幅提升能效比。应用在高保密场所的智能光密码锁和机器人应急避障系统上,能赋予设备更灵敏的‘反射神经’。”

郑朝月创新性地采用自组装界面修饰技术,成功研制出具有突破性的新型电子元件,它可以通过两种不同方式接收电信号,就像给计算机装上了“人工神经”。该研究领域曾被英国皇家化学学会(RSC)期刊评选为年度热点研究领域,为新一代类脑芯片的发展奠定了重要基础。

2013年,郑朝月选择了半导体材料作为硕士的方向,2015年攻读博士时,他又毅然转向器件物理研究,专注于存算/感算一体器件的开发。对于自己的转变,郑朝月说:“硕士阶段研究半导体材料就像在玩‘乐高积木’,转向研究器件物理后,开始思考怎么让这些‘积木’变得更智能。”2021年,他顺利完成了博士后工作,加入了刚成立不久的电子科技大学长三角研究院(湖州)。“作为首批科研人员,研究院的发展方向与我的个人成长方向相契合,让每个人都能充分发挥所长。”郑朝月说。

用基础科学优化商业产品

近年来,随着在感存算一体芯片及电路开发领域的研究不断深入,郑朝月开始思考如何让科研成果真正服务社会,他将自己的研究与研究院的发展定位相结合,尝试探索一条从技术服务转向产品开发的成果转化新路径。

“纯电路专家可能不懂器件特性,器件专家又不完全熟悉电路设计,而感存算一体芯片的开发恰恰需要这种跨学科融合。”郑朝月认为自己跨学科背景的优势使自己能够洞察传统研发中的盲点。也正是这种交叉融合的知识结构,让他逐渐找到了成果转化的突破口。

“用基础科学知识优化商业产品。”这是郑朝月正在开拓的创新思路。他选择对成熟的商业化产品进行底层改造。“比如,FLASH存储芯片在传统认知中只有存储功能,但我们成功将其改造成兼具感知、存储和计算功能的感存算一体芯片。”这种改造既保留了产品的市场化基础,又通过底层创新大幅提升了性能。

2024年,郑朝月所在团队与浙江某物联科技有限公司达成合作,成功将感存算一体芯片技术应用于高机密场景的光密码锁开发。目前,光密码锁已完成机理性原型验证,并共同提交了浙江省“领雁”重点研发项目指南。团队正在加速推进产品工程化优化,预计年内可实现样机演示。

郑朝月说:“我们不做简单的功能叠加,而是从底层设计出发进行革新,既满足市场需求,又体现研究院的科研价值,使产品更具创新性和竞争力。”

“党建+科研” 解锁新模式

除了日常科研工作,郑朝月还担任了研究院集成电路与系统研究中心的党支部书记。他坚持不关起门来搞党建,要主动从思想和行动上走出去,将党建工作与人才培养、科学研究深度融合。在研究院的支持下,他带领支部开展了一系列党建活动。

“结合研究院实际情况,做好学生培养、拓展生源渠道是我们工作的重要板块之一。”郑朝月深知:“研究生培养不能仅依赖校本部资源,也要拓展其他招生渠道。”在调研中他发现,长三角地区高校有大量优质生源,但许多新设硕士点的高校面临导师短缺的困境。“这既是挑战,更是机遇。”郑朝月说,“地方高校有好生源,但缺导师;我们有学科优势,但需要拓展人才培养渠道——这其实就是一拍即合的事。”

今年年初,郑朝月牵头带领支部老师赴上饶师范学院开展党建共建活动,精准对接该校需求,针对其数字技术应用产业学院导师短缺的问题,成功推荐7位兼具学术水平和产业经验的科研教师担任校外导师。今年6月,他们联合研究院新材料中心、联合中心等多个党支部组成调研组,先后深入合肥大学、合肥师范学院、赣南师范大学等高校开展实地考察,在一个月内又促成了20人的校外导师申请资格。

“我希望通过这样的合作,既丰富研究院的生源,又让更多地方高校的研究生获得优质的资源,更好地推进技术和产业落到实处,真正实现优势互补,多方共赢。”郑朝月充满信心地说。

回顾在研究院的科研历程,从单打独斗到协同创新,郑朝月始终保持着“功成不必在我”的胸襟,又践行着“功成必定有我”的担当。他说,“就像一枚枚感存算一体芯片,我们既要技术突破,更要产业化落地。科研既要仰望星空,更要脚踏实地,才能真正把论文写在祖国大地上。”(李卓然)