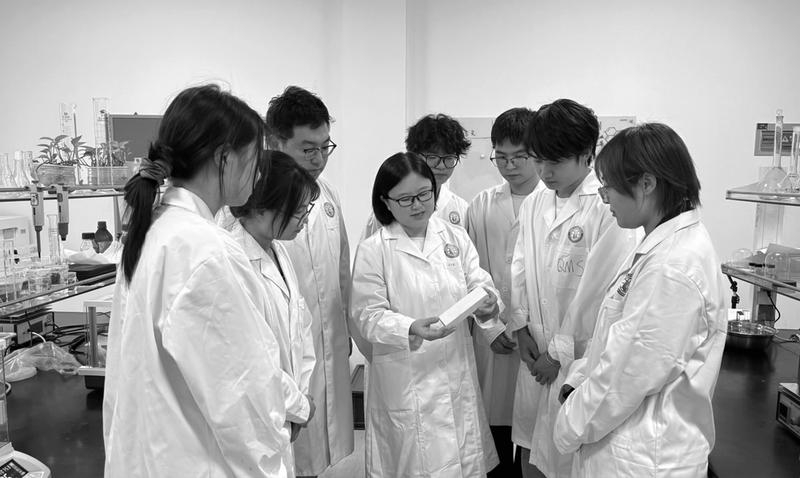

周立宏(左四)指导学生做科研。 受访者供图

人物名片: 周立宏,成都理工大学生态环境学院教授、地质灾害防治与地质环境保护全国重点实验室研究人员。致力于生态修复材料研究和应用,获得四川省科学技术进步奖一等奖、中国专利优秀奖、自然资源科学技术奖科技进步奖二等奖、遗产地修复“十佳案例”等奖项。

周立宏深耕党建、育人、科研和产学研转化一线,从化学实验室到美丽山河,以跨界智慧破解环境困局;用爱心浇灌,锻造一届届英才,为青年教师的科技成果转化指引方向。

立德树人

把论文写在雪域高原上

工作中,周立宏始终秉持“为党育人、为国育才”的使命,践行“价值塑造、知识传授、能力培养”育人理念,培养“德才兼备、具有解决地质环境脆弱区生态修复工程实际问题能力”的拔尖创新人才。

她结合青藏高原地质环境脆弱区生态修复案例,创建“红色科研案例库”,打造“生态先锋学习圈”。10余位博士、硕士研究生在她的引导下,积极主动投身高原高寒生态修复现场,把论文写在雪域高原上。

遗产保护

以行动诠释科研担当

2017年,阿坝州九寨沟县发生7.0级地震,严重破坏钙华景观。联合国教科文组织提出要求,禁用水泥、钢筋等材料,寻找“同质同相”生态修复材料成难题。2018年3月,周立宏不惧险峻路况与艰苦条件,带领学生赴九寨沟开展修复工作。

常规修复材料的禁用,让修复工作陷入困境。周立宏从古代糯米灰浆中汲取灵感,结合材料化学理论,用现代技术解决其水下应用难题,创制“糯米灰浆—钙华土”生态固化材料,成功应用于九寨沟火花海钙华坝体修复。

这项工作为世界自然遗产的修复提供了全新方案,入选第44届世界遗产大会“世界遗产自然生态环境的保护与修复典型案例”,被联合国教科文组织评选为遗产地可持续旅游“十佳案例”。此后,周立宏以青藏高原为科研主战场,推动科研成果落地,助力生态文明建设。

技术创新

以材料化学助力生态修复

近年来,在西部地区,高寒、干旱的极端气候条件成为制约修复技术的瓶颈。周立宏精准把握冻融交联和空气集水材料这些前沿研究领域,聚焦高原高寒、干旱干热等区域生态修复过程中高频冻融和季节性缺水的问题开展技术攻关。目前研发的生态修复材料成果已大量应用于西部地质环境脆弱生态修复工程示范工程项目,显著提升高原高寒、干旱荒漠等极端环境生态修复的耐久性。

周立宏深知环境生态工程专业的实验室研究要以解决工程问题为导向,坚持材料研发的思路要直接服务于工程建设。她将学科交叉融合与产学研深度协同,从分子结构的微观世界迈向山川湖海的生态脉络,在材料化学与生态修复的交叉地带点燃创新之火。

尽管当前工程实践的效果足以佐证材料的优越性,但她始终坚持回归科学本质。在指导学生的过程中,她总是要求学生认真对待、深入探索材料分子结构、相互作用、模型构建这些微观研究,揭示科学本质规律,为继续研发性能优良的生态修复材料奠定基础。她坚信,严谨的治学态度才能让技术创新真正扎根于科学原理的沃土。(云函)