理塘县牦牛现代产业园区。

理塘主播在网上销售农特产品。

理塘主播在网上销售农特产品。

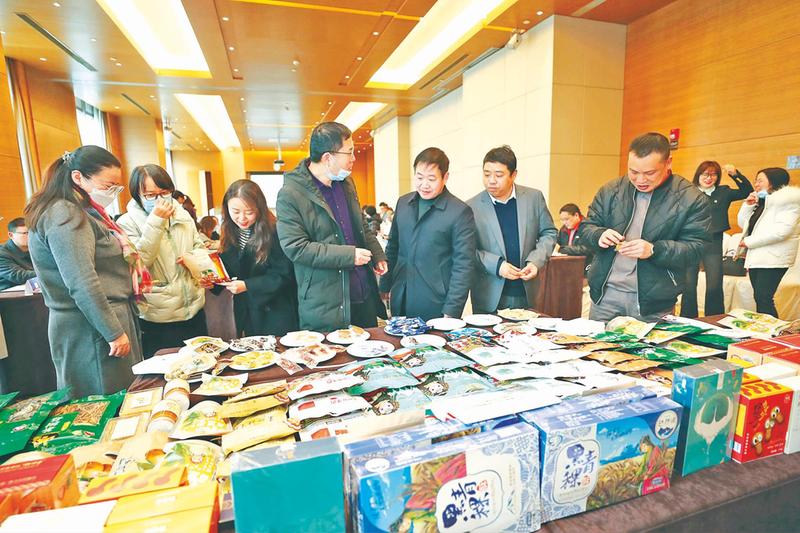

理塘农特产品受消费者青睐。

理塘农特产品受消费者青睐。

本报讯 “现在我们的牦牛住进了‘集体宿舍’,吃的是科学配比的饲料,还有兽医定期检查。”近日,甘孜州理塘县牦牛现代产业园区务工的牧民洛泽仁感慨地说。

在青藏高原的东南边缘,理塘县的牧民们世代与牦牛为伴。然而,受制于高寒牧区的自然条件,传统的游牧方式让牦牛产业长期陷入“夏饱、秋肥、冬瘦、春死亡”的困境,牧民收入增长缓慢。

如今,这一切正在改变。自2021年“塘塘合作”开展以来,浙江省杭州市钱塘区与四川省甘孜州理塘县携手,以“一头牛”为突破口,通过全产业链开发、数字化赋能和市场创新,让高原牦牛焕发新生,成为当地乡村振兴的“黄金产业”。

从“靠天吃饭”到科学养殖

牦牛产业的华丽转身

过去,理塘县的牧民们分散放牧,牦牛养殖依赖自然草场,防疫无规程、养殖无标准,牦牛死亡率高,经济效益低。钱塘区先后向理塘县牦牛现代产业园区、优质牧草基地和选育场投入援建资金4350万元,推广“统一饲草生产、统一免疫接种、统一生产组群、统一短期育肥、统一技术指导、统一品牌营销”的“六统一”养殖模式和种养循环技术,彻底改变了养殖方式。

通过草地流转、园区务工等方式,带动13个种草(养殖)专业合作社495户2894人参与“定制式”生产。集中规模饲养和科学管理,牦牛死亡率大幅降低,单头牦牛的附加值从1万元提升到2.4万~3万元。2024年,全县出栏牦牛5.61万头,农牧民人均可支配收入达1.8万余元,同比增长7.5%。

在理塘县牦牛现代产业园区,一场“智慧革命”正在悄然进行。活畜交易及大数据中心的建成,让物联网、大数据技术走进了高原牧场。通过实时监测牦牛的健康数据和饲草消耗,园区实现了精准化管理,每年减少损失100万元,饲料损耗降低5%,带动经济效益500万元以上。

“以前养牛全凭经验,现在有了数据支撑,连牦牛的心情都能‘读懂’。”园区技术负责人付强打趣道。数字化不仅提升了养殖效率,还为牦牛产品的溯源和品质保障提供了坚实支撑。

从“皮角骨”到文创潮玩

变废为宝的创意经济

如何让牦牛的价值最大化?“塘塘合作”给出的答案是:全产业链开发。在甘孜州牦牛精深加工塘塘研发中心,牦牛的皮、绒、角、骨被赋予了新的生命。公务包、皮偶、潮玩等24款牦牛皮具产品和11款牦牛角文创产品相继问世,成为市场“新宠”。

“妈妈工坊”是另一大亮点。当地妇女通过技能培训,将牦牛绒纺织成氆氇布料,将油脂制成手工皂、润唇膏等绿色产品,创建了“噶龘可持续生活品牌”,带动在岗妇女年均增收2.8万元。“以前牦牛绒没人要,现在成了‘高原软黄金’!”工坊负责人四郎曲珍感慨道。

为了让理塘的牦牛产品走向更广阔的市场,“塘塘合作”构建了全域营销网络。康南物流中心的三级物流体系打通了乡村物流“最后一公里”,“塘塘直播间”和“塘塘真甄”体验馆则通过线上线下联动,将高原美味送到全国各地。截至目前,累计开展直播580余场,吸引650余万人次观看,农副产品销售额突破2亿元,有效助力理塘县农特产品“出山入浙”。

当地还积极引培高城鹏飞等农业产业化经营企业4家,建立牦牛标准化生产基地1500亩,牲畜圈舍2万平方米,定点屠宰车间1500平方米。打造高原“理塘牦牛”区域品牌,认证“理塘牦牛”“理塘牦牛肉”等地理证明商标4个、有机食品2个。

“我们希望通过‘塘塘合作’,让更多人了解理塘的牦牛产品,也帮助牧民们过上好日子。”理塘县委常委、副县长傅立春说。

如今,理塘县的牦牛产业已成为“塘塘合作”的一张新名片。从高原牧场到城市餐桌,从传统养殖到文创潮玩,“一头牛”的故事,正在书写乡村振兴的新篇章。(叶强平 文/图)